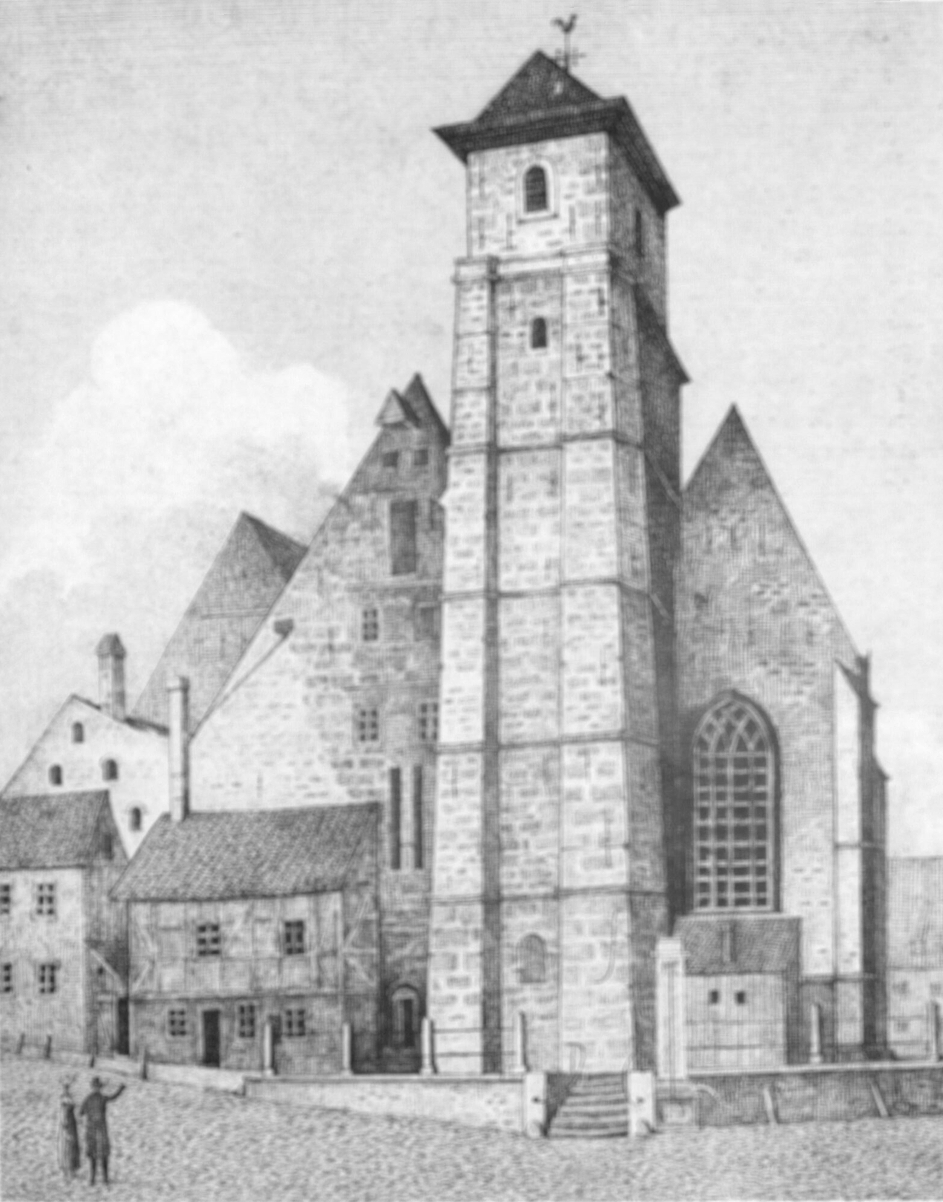

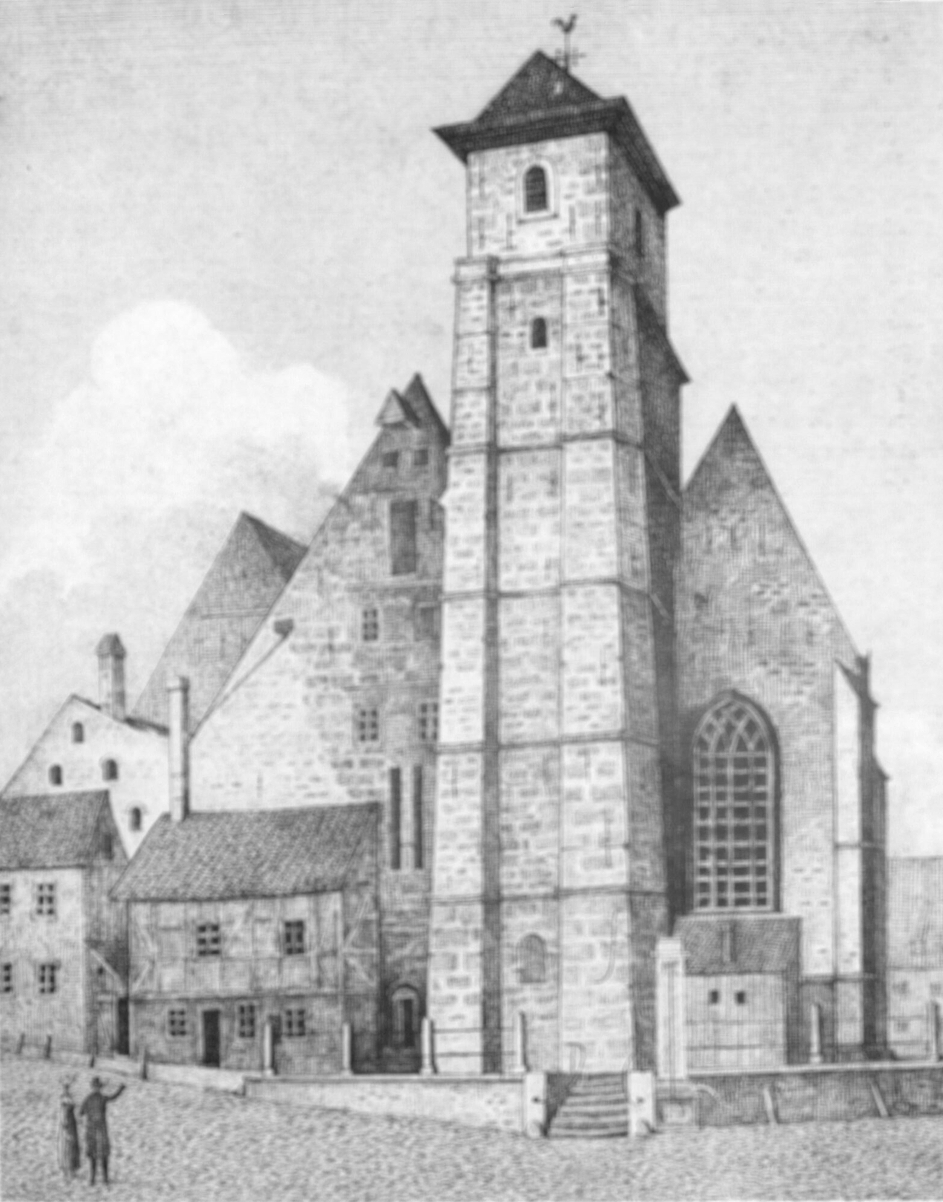

Stephanikirche, 1830

Stephanikirche, 1830

Stephanikirche, 1830

Stephanikirche, 1830

Bremen – Kollegiatstift St. Willehad

Existenz: von etwa 1043/1049 bis Ende des 17. Jahrhunderts

Heutiges Gebiet: Freie und Hansestadt Bremen

Orden/Art: Kollegiatstift; Kanoniker

Damalige kirchliche/weltliche Zugehörigkeit: Erzdiözese Bremen; Kaiserliche Freie Reichsstadt Bremen.

Erzbischof Adalbert stiftete die Wilhadipropstei zwischen 1043 und 1049. 1139 verlegte Erzbischof Adalbero die Wilhadipropstei auf den Stephansberg und fundierte die Kirche. In Anknüpfung an die einstige Stephanipropstei erhielt das Kapitel nun das Doppelpatrozinium St. Wilhadi-Stephani. Im Zuge seiner Verlegung auf den Stephansberg erhielt das Wilhadikapitel die Pfarreirechte für die Stephanisiedlung sowie die Dörfer (heute Stadtteile) Utbremen und Walle. Seit der Kirchspieleinteilung von 1229 bildete die Stephanikirche mit dem Wilhadikapitel eine der insgesamt vier städtischen Pfarreien.

Das Kapitel bestand aus zwölf Chorherren, von denen allerdings nur vier die Priesterweihe besaßen. Leiter der Gemeinschaft war der Dekan, weitere Amtsträger waren der Propst (1106 bzw. 1113), Thesaurar (1197), Scholaster (1222), Cellerar (1222), Kaplan (1375), Thuribular (1375), Lektor (1383), ferner der Prokurator, Unterküster (1422), Struktuar (1422). Die Vikare des Kapitels schlossen sich Anfang des 14. Jh. zu einer Gemeinschaft mit eigenem Vermögen, Siegel und Statuten zusammen. Eine Kapitelschule, an der angehende Geistliche ausgebildet wurden, existierte spätestens seit der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. 1576 erfolgte die Übergabe der Kapitelschule an die Stephanigemeinde.

Die Reformation brachte tief einschneidende Veränderungen. Das Kapitel existierte zwar weiterhin, hatte aber keine geistliche Funktion mehr. Nach 1648 betrieben die Schweden als Rechtsnachfolger des Erzbischofs die Aufhebung des Kapitels, dem sie das Recht der Landstandschaft absprachen. Ende des 17. Jahrhunderts erlosch das inzwischen einflusslose und verarmte Kapitel.

Der Besitz konzentrierte sich im Bremer Umland, in der Grafschaft Hoya und im Unterweserraum, darunter in Remigestorp, Lesum, Alken und Arsten, Dünsen, Warfleth und Holle. Im 13. Jahrhundert besaß die Bierbrauerei eine große Bedeutung für das Kapitel, die Meierhöfe lieferten hierfür den Malz. 1651 besaß das Kapitel eine Reihe kleinerer Häuser in der Stadt.

Nach einem Brand wurde die Kirche im 13. Jahrhundert erneuert und wurde im 14. Jahrhundert stark ausgebaut. 1888-1891 erhielt die Kirche ihre ursprüngliche basilikale Form zurück, dabei wurde auch der bisher nicht errichtete aber fundamentierte Nordturm hinzugefügt. 1944 brannte die Kirche fast völlig aus, beim Wiederaufbau wurde das südliche Seitenschiff nicht wiederhergestellt.

Wichtigste Reliquie war ein Stück von Willehads Leichnam, das dem Kapitel anlässlich des Kirchenbaus von 1139 übergeben wurde. Daneben besaß das Kapitel weitere, nicht näher gekennzeichnete Reliquien.

Auf dem Kirchhof finden sich noch drei Steintafeln mit Inschriften in niederdeutscher Sprache aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. In der Kirche haben sich Renaissance-Epitaphien aus dem 16. Jahrhundert und ein Barock-Epitaph aus dem 17. Jahrhundert erhalten. Die drei Glocken stammen von 1867 (Gießer: A. von Bergen).

Literatur: Ulrich Weidinger, Artikel Bremen – Kollegiatstift St. Willehad, in: Niedersächsisches Klosterbuch. Verzeichnis der Klöster, Stifte, Kommenden und Beginenhäuser in Niedersachsen und Bremen von den Anfängen bis 1810, herausgegeben von Josef Dolle unter Mitarbeit von Dennis Knochenhauer, (Veröffentlichungen des Instituts für Historische Landesforschung der Universität Göttingen Band 56,1), Bielefeld 2012, S. 223-228.

GSN: 344

Bearbeiterin: Leonie Bunnenberg